帅心涛教授团队在脑胶质瘤的成像与治疗的小分子探针方面取得重要进展

脑胶质瘤是一种非常致命的中枢神经系统疾病,平均成年患者的中期生存率只有 12~18 个月,生存时间超过 5 年的患者只占不到 5%。尽管近些年来医疗技术和水平取得了巨大的进步,但是在脑胶质瘤的诊断和治疗方面依然收效甚微。这是因为血脑屏障(Blood-Brain Barrier, BBB)的存在阻碍了100%的大分子药物和超过98%的小分子药物从血液进入大脑,导致传统的化疗和放疗几乎不起作用。当前,手术切除依然是治疗脑胶质瘤的主流手段,但是对肿瘤不完整的切除以及手术本身所带来的创伤使得这项技术往往伴随着较高的风险,因而开发一种新的技术使其能够有效地诊断和治疗脑胶质瘤有着重大的意义。

目前为止,虽然有众多科学家致力于解决这一难题,也有不少的成果得以在临床应用,但依然是治标不治本。例如,替莫唑胺作为一种能够穿过 BBB 的药物,在治疗脑胶质瘤方面具有天然的优势,也在临床上应用多年,然而由于 MGMT 机制的表达所导致的耐药性,患者的应答率只有40%左右,对于那些高级别脑胶质瘤的患者,这一比例降低为20%。此外,核磁共振成像(MRI)一直被视为诊断各种疾病最有效的手段之一,而最常用的 MRI 造影剂马根维显(Magnevist)早已商业化并且在临床上应用多年,但是由于它不能有效地穿过 BBB,它在脑胶质瘤的诊断方面几乎不起作用。因而目前临床上迫切需要发明一种能够穿过血脑屏障的探针,使其能够在患病部位成像和治疗,并提高外科手术切除时的准确性,这具有重要的意义。

近年来,一些重要成果的发现让人们看到了希望的曙光。比如,一些科研工作者根据吸附转运机制(adsorption-mediated transcytosis, AMT)或者受体转运机制(receptor-mediated transcytosis, RMT )成功地使纳米尺寸的体系(50~200nm)穿越了血脑屏障,进入了大脑内部。然而,由于纳米尺寸的限制,他们在脑部聚集的数量往往不会超过总量的1%,如此低的效率显然不能满足临床的需求。事实上,更多的研究是基于 EPR 效应和 RMT 机制的双重作用使纳米药物进入大脑,然而 EPR 效应的产生意味着脑胶质瘤已经到了中后期,这意味着错过了最佳治疗时间。此外,纳米体系结构的复杂性以及生物安全性依然存疑,这影响了他们的临床应用前景。

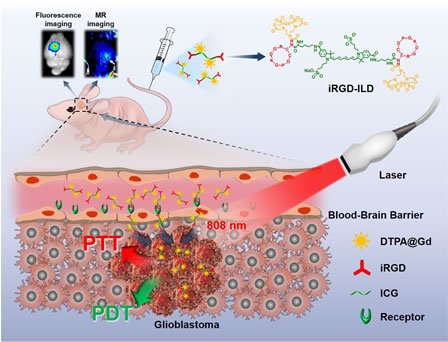

因此,帅心涛课题组开发了一种新型的水溶性的分子探针。如图所示,在合成的带有羧基的近红外荧光分子吲哚菁绿(ICG)的衍生物的基础上,将 T1加权的MR造影剂Gd-DTPA和靶向环肽iRGD连接上去,得到靶向分子探针。肿瘤归巢和靶向肽iRGD的加入赋予了探针同时靶向血管内皮细胞和肿瘤细胞的能力。由于所制得的分子探针尺寸极小,而且 iRGD 靶向肽能够介导脑血管表面的αvβ3整合素受体的转胞吞作用,因而这个分子探针在脑胶质瘤早期的时候就能高效地穿过血脑屏障,靶向肿瘤组织,进行 MR/荧光双模态成像。同时, ICG 片段能够在近红外激光的照射下产生光热和光动力效应,杀死肿瘤细胞。体内及体外的实验研究表明,该分子探针对原位荷瘤小鼠实现了较好的治疗效果。相关结果发表在Advanced Functional Materials(Advanced Functional Materials, 2020, 30, 1909117)上。我院帅心涛教授和孙逸仙纪念医院放射科沈君主任为通讯作者,博士生李博为第一作者。

供稿人:博士生李博