田雪林教授课题组在抗表面微观液体残留研究中取得进展

表面液体的润湿和输运行为是表面科学领域的基础课题。高度疏液的液体排斥表面因其在微流控、生物分析、微反应器、表面防污等领域的广阔应用前景,受到研究人员的重点关注。然而,液体在表面运动的过程中,往往会产生肉眼不可见的微观液体残留(微米或纳米尺度的微液滴)。这些微液滴残留不仅引起液体输运过程中的质量损失,而且会导致表面污染失效,严重限制了疏液表面的实际应用。因此,关于微液滴残留的形成机理及抑制策略亟待研究。针对上述问题,永利集团3044noc登录入口材料科学与工程学院田雪林教授课题组基于微纳加工技术制备了一系列不同结构的疏液表面,系统研究了表面上液滴的运动及微残留形成过程,阐释了形成微液滴残留的形成机制机理,并提出了有效的抑制策略。近年来取得的系列进展如下。

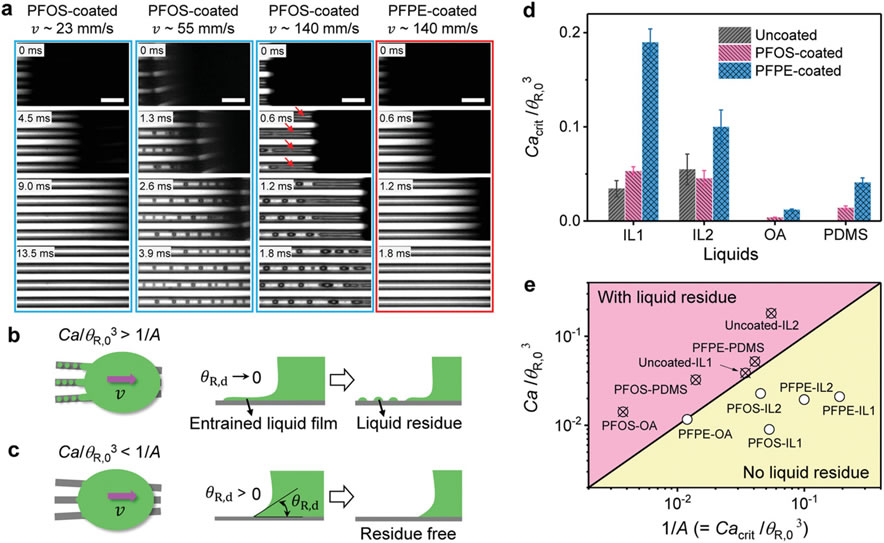

连续微带结构疏液表面的微观液体残留形成原理和消除

基于微纳加工方法制备了具有连续微带结构的全疏液体输运表面,深入调查了一系列不同表面张力和粘度的液体在表面的输运行为。研究发现,微观液体残留的形成并非前人所报道的表面接触角滞后效应所导致,而是一个动态润湿现象。当液体的运动速率超过某一临界值时,其局部动态后退角会消失并在液体后退端产生一层薄夹带液膜,该液膜由于瑞利破裂进而形成微观残留导致输运损失。该工作提出了实现液体无损输运的准则,指出毛细数Ca、液滴在表面的本征后退角qR,0以及固液界面的滑移长度Yw是决定微液滴残留形成与否的关键参数。只有当Ca/qR,03 小于特定临界值时,微观液体残留才能被抑制,该特定临界值取决于界面滑移长度Yw和体系的边界条件。研究还发现具有低玻璃化转变温度的“类液体”高分子刷修饰的自输运表面可有效抑制微观液体残留的形成。“类液体”高分子刷一方面可降低表面的本征后退角,另一方面可通过界面润滑作用来增加滑移长度,两者共同作用可以显著提高表面形成微观液体残留的临界毛细数。因此,接枝“类液体”高分子刷为抑制表面微液滴残留实现无损液体输运提供了一种有效策略。(Adv. Mater. 2019, 31, 1901417)

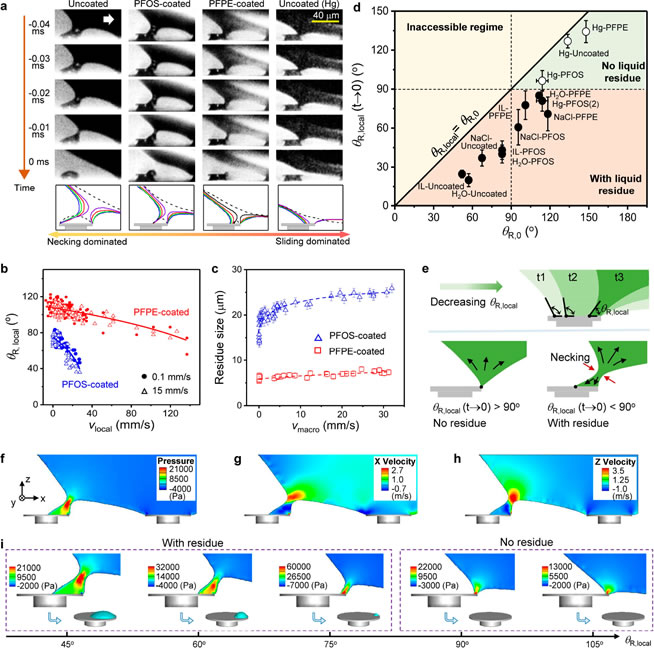

超疏液表面上动态液滴微残留的形成动力学及抑制

基于高速显微成像及数值模拟,研究了由离散型阵列微柱组成的超疏液表面上微观液体残留的快速形成动力学。研究发现,对于大多数液体(汞等液态金属除外),即使超疏液表面的化学修饰具有极低的表面能且本征后退角θR,0远高于 90°,仍无法阻止微残留的形成。这是因为在接触线后退阶段,微柱阵列的局部后退接触角θR可以减小至远小于90°的角度。这种θR,local的急剧减少明显地促进了微柱上微毛细管桥的颈缩和夹断,导致常见液体在超疏液表面不可避免地出现微观残留。局部接触线在粗糙表面上的移动,与毛细管桥颈缩之间的竞争关系,决定了微观液体残留物的最终尺寸。进一步的调查表明,消除残留物的关键是在液滴运动期间保持高的θR,local。譬如汞这类表面张力极高的液体,由于其θR,local在液滴与微柱脱钉过程中可以始终保持大于90°,才不会导致微残留。增加微观结构的连续性和使用类液体高分子刷涂层(如全氟聚醚)是两个能有效抑制超疏液表面微观液体残留形成的方法。与全氟烷基硅烷涂层表面相比,由全氟聚醚涂层形成的超疏液表面能够保持较高的θR,local,在液滴移动过程中表面上的液体微残留量可减少80%以上。这对超疏液表面在自清洁、防污、无损液体传输以及生物医学诊断等领域具有重要意义。(J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 3577)

以上研究工作得到国家自然科学基金、海外青年高层次人才计划、“珠江人才”计划等项目的大力支持。

相关论文链接

1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201901417