罗惠霞教授团队在尖晶石结构超导材料方面取得的研究进展

尖晶石结构化合物凭借诸如庞磁阻、巨克尔旋转、磁致伸缩等异常丰富的物理性质吸引了科学家们的研究兴趣。尽管目前已发现了上千种具有尖晶石结构的化合物,但其中仅有CuRh2Se4、CuRh2S4、CuV2S4、Li1+xTi2-xO4、CuCo2S4五种母体材料,Cu1-xZnxIr2S4、Cu(Ir1-xPtx)2Se4电子掺杂材料及MgTi2O4薄膜材料表现出超导电性。CuIr2S4化合物在230 K附近出现的金属-绝缘体转变并伴随着复杂的结构转变、电荷有序态的出现以及金属-金属配对。这一金属绝缘体转变(MIT)现象在Cu1-xZnxIr2S4可以被Zn掺杂取代Cu原子抑制并同时引起其超导转变温度的提升,在x = 0.3时超导转变温度达到最大的3.4 K。与CuIr2S4化合物具有相似晶体结构的CuRh2Se4没有出现MIT现象,是最早被发现存在超导电性(Tc » 3.5K)的尖晶石硫硒化合物之一。而且,人们发现CuRh2Se4系统的超导转变温度可以在6.5GPa的压力下被提升至4.9 K。在更高压强下电阻率曲线中出现了宽峰,此宽峰可能是由于超导体-绝缘体转变导致。这意味着尽管CuRh2Se4中没有电荷顺序或金属-金属配对,但由于外部干扰CuRh2Se4可能接近某种不稳定性。因此,利用化学掺杂CuRh2Se4母体,我们可能诱导调制出新的物性或提高其超导电性。

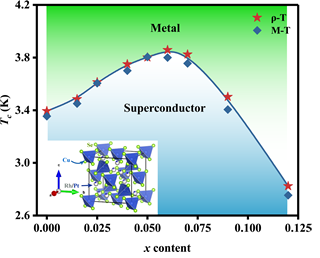

近期,罗惠霞课题组选用铂元素掺杂进入母体CuRh2Se4中,成功获得Cu(Rh1-xPtx)2Se4掺杂体系。进一步通过电导率、磁化率测量手段,证实Cu(Rh1-xPtx)2Se4系统的超导转变温度首先随着铂元素掺杂量的提升先增后降,形成穹顶状的电子掺杂相图(如图1所示)。同时,本课题组还对Cu(Rh1-xPtx)2Se4系统的临界磁场进行了系统的研究。研究发现在掺杂前后体系的下临界磁场没有太大变化,但少量Pt的电子掺杂可以数倍提升其上临界磁场,如由母体的0.6 T(x = 0, CuRh2Se4)提升到4.95 T(x = 0.06, Cu(Rh0.94Pt0.06)2Se4),大大提升了其实用价值(如图2所示)。

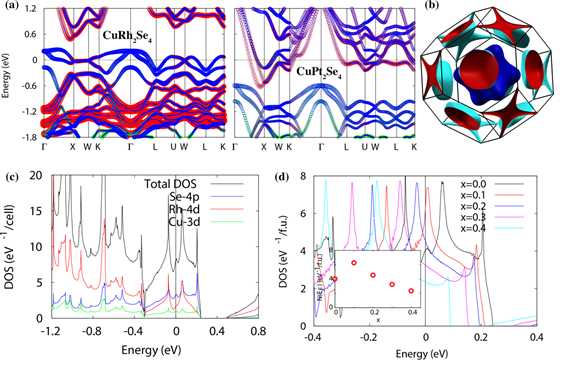

此外,我们与杭州师范大学曹超教授团队合作基于第一性原理,使用密度泛函理论计算得出未掺杂CuRh2Se4、CuPt2Se4的电子能带结构后,基于虚晶近似理论得出Cu(Rh1-xPtx)2Se4系统态密度与费米能级随掺杂量变化图像。理论计算表明铂元素替代铑元素导致CuRh2Se4的态密度峰发生红移,并在掺杂量x = 0.1时费米能级态密度达到最大值(如图3所示),这与实验观测得到的电子掺杂相图大致吻合。这不仅为理解尖晶石超导电性随电子掺杂的变化提供了理论依据,也对进一步探索新型尖晶石超导材料或尖晶石超导电性的提高提供了指导,同时为研究相关结构超导电性的机制提供材料平台。

相关研究成果以“Superconductivity with the enhanced upper critical field in the Pt-Doping CuRh2Se4 spinel”为题,永利集团3044noc登录入口材料科学与工程学院为第一单位,20级硕士生何溢懿与杭州师范大学的由易鑫为共同第一作者,罗惠霞教授为唯一通讯作者发表在凝聚态物理领域专业期刊《Physical Review B》上。该研究受到国家自然科学基金优秀青年基金、广东省自然面上基金、中央高校青年重点培育等项目的大力支持。