【抗战胜利七十周年】忆昔文总六英烈 ——访伍乃茵之子李胜利

东江纵队系列之东纵前记——

忆昔文总六英烈

——访伍乃茵之子李胜利

采访人:杨海婷 肖军 陈灵玉

作者:伍子豪(化学与化学工程学院13级应用化学)

采访时间:2015年9月7日9:00—14:30

稿件是否经过本人审阅:是

被采访者:李胜利,文总六烈士之一凌伯骥亲密战友伍乃茵之子

9月7日的早上,大雨滂沱,雨声雷声似乎足以掩盖一切声响,也打断了我们对受访者、采访场景的各种幻想。

7号是经过调整和协调后确定的时间。这是一个很宝贵的机会,因为这段时间恰逢纪念抗战胜利70周年,作为战士或先烈之后的受访者们都并不空闲;但看着窗外的雨,想着这种天气还要已然退休的他们匆匆赶来,我们的脑海中萌生出再度改期的想法。

惊喜出现了。外面大雨照常,受访者们却陆续来到会议室,而且都是精神抖擞,似乎丝毫不受这恶劣天气的影响,这让作为学生的我们感动的同时更有一份敬佩。

受访者之一的李胜利先生是文总六烈士中凌伯骥的亲密战友伍乃茵之子,也是暨南大学的一位退休老师。他曾查阅多方资料去了解抗日战争前的历史,广州文总的历史,六位英烈的事迹,还有很多很多;他说,这是为了弥补当年没有亲身听父母讲述的遗憾,也是一份怀旧,一种对伟大精神的传承。其实,相比之下,新生代的我们不更是白纸一张吗?了解过去能让我们懂得珍惜,了解过去能让我们更加坚定向前;外面的大雨把我们的心灵冲刷干净,我们跟随着李胜利先生的指引,看着演示文稿以及历史材料中的一张张照片、一段段文字,穿越到了1927年,那个国共相持、大敌将至的动荡年代。

内忧外患,莘莘学子勇担当

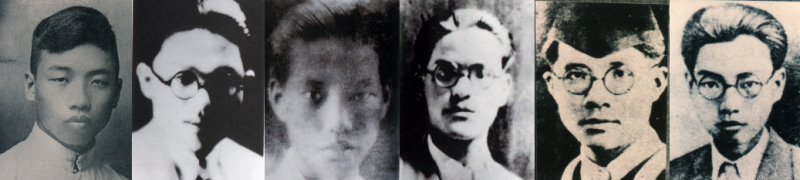

李先生打开演示文稿,便有六位英俊少年出现在我们眼前。他们充满朝气,似是满腹经纶,又像是心怀大志,时机合适定能有所作为;但是,他们生在了那时,遇上了种种不公与黑暗,所以,他们宣传进步思想,即便冒着生命危险,即便最后在花样年华献出了宝贵的生命。这对他们来说是一个不公平的结局,但没有了他们的牺牲,反抗的浪潮又到何时才会被激起呢?

1927年4.12反革命政变以后,国民党大肆屠杀共产党人,在广州就有数以万计的烈士相继牺牲。据李先生在省档案馆查阅的资料,当时中大开除了475名师生,在开除名单中就有不少受害牺牲的烈士。由此可见,这时中大内部已然出现进步青年,进步思想也开始萌芽生长,这也使中大成为后来革命的一个重要人才输出地。

12月,广州起义失败,同样伤亡惨重。据李先生母亲回忆,当时她去上学途经文明路,只见路上满是伤员与尸体,很是可怕,也就不得不半路折返回家。自此以后,1927年至1931年间,国民党的白色恐怖笼罩广州城,进步人士被杀害的消息时有耳闻。

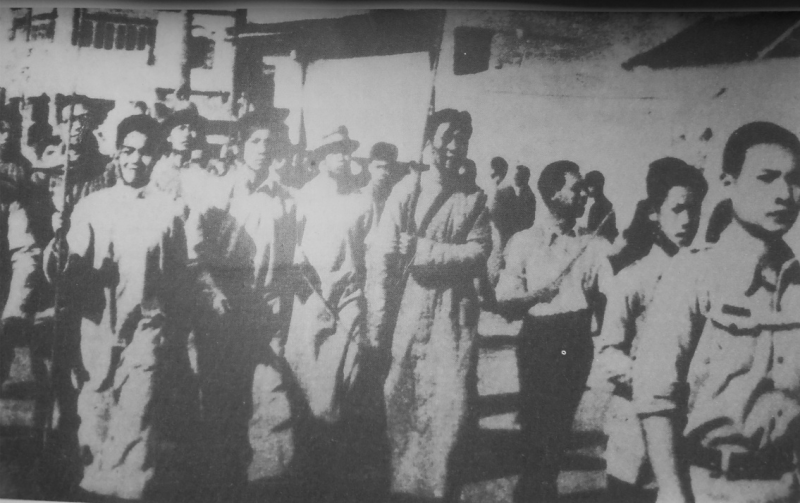

一波未平,一波又起。国共矛盾还没解决,日本就向中国张开了它的爪牙。九一八事变激起了全国人民的抗日热潮,但蒋介石却在此时对日军采取不抵抗政策,甚至派兵围剿红军,这就给了日寇可乘之机——至1933年,日军已兵临北平。伴随日本入侵的还有各种卖国协定,对此蒋介石只是一味地屈就妥协,因为他始终幻想着日方会遵守合约,适可而止。为了“维护与日本关系”,蒋介石甚至下令:奢言抗日者,杀无赦。然而日本并没有就此停下他们实现大东亚共荣的步伐;民众也明白,国难当头,若不奋起反抗,最终便是国破家亡。于是,来自中大、国民大学、省女师、省一中的进步学生发起游行,宣传抗日,只可惜中途遭到国民党镇压,22人在永汉路(今北京路)被无情杀害。

游行学生照片

省女师学生慰问二十九路军

这次游行就像是一个小火苗,燃起了广州的抗日烽火。时为永利集团3044noc登录入口学生会主席的林为栋成立反日协会(文总六烈士之一郑挺秀为其中联络部领导),出版《反日特刊》,借此宣传抗日救国思想;中大教授何思敬(中共地下党员)、邓初民利用课堂宣传社会主义基础知识;中大校友何干之教授在省女师、国民大学任教期间开办读书会,传播进步思想;作家欧阳山创办《广州文艺》,在其中以小说来影响学生;还有培正中学国文教师陈黄光,女师国文教师赵慕鸿等各位进步教师、知识分子通过教学、介绍进步作品、办刊物、举办文化团体活动宣传革命基础知识,分析黑暗社会。就这样,在各位进步人士的努力下,革命之火在广州迅速蔓延。讲到这里,李先生说起了他的母亲,当时,她就曾以路口黄包车夫为题材写作小说,并投稿至《广州文艺》;那时候的学生都有这么一个文学梦,也许就是受到进步思想的影响,心中那由此萌生的稚嫩理想需要一个可以诉说的地方。

同时期,各种社团组织也相继出现,中大校友饶彰风组建天王星社,何干之成立世界形势社,还有绿天社、广州作者俱乐部等。既然这么多零散的进步组织已经涌现,那何不把大家联合起来,就像上海一样,组成一股更为强大的革命力量。于是,在1933年,趁着陈济棠为首的西南政府与南京国民政府出现矛盾,广州局势稍有松动,于初夏时节的越秀山,进步青年们举行秘密会议,广州文化总同盟就此成立。

文总领导人和骨干,左起何仁堂、郑挺秀、谭国标、何思敬教授等人

点点火苗,集结联合可燎原

广州文化总同盟,简称文总,又分为左联(左翼作家联盟)、社联(社会工作者联盟)、剧联(戏剧家联盟),其骨干以及领导人为何仁棠、郑挺秀、谭国标、何思敬等,成立后中大、女师等进步学生纷纷加入其中。文总成立之初,正式成员有七十多人,外围人员有两百多人;他们主要进行集会、秘密学习,并且寻找在日帝肆虐下的救国之路,同时也像其他革命组织一样,努力地找寻着共产党。

文总成立以后,各种革命活动也如火如荼地开展起来了,中大师生在这其中也起着重要的作用。中大学生凌伯骥主编刊物《新路线》出版,但因为涉及反动进步言论所以只能夹在报纸书刊中秘密扩散,最终也只是出版了一期便被禁刊了;《新启蒙》杂志在中大作为合法刊物出版,其中更曾收入邹鲁校长的文章,但后来也是因为言论与国民党思想相悖而被迫终止于第四期。中大高中部学生成立第一个抗日剧社,演出诸如三元里斗争、表现农村穷苦、省港大罢工等多题材剧目,同时进行社会调查,揭露社会之黑暗;他们的目的就在于宣传马列主义,改造中国以走上共产党之路。

书生意气,一时失策引祸患

学生有学生的好,有朝气,易于接受新思想、新知识,但又因为年少气盛而容易犯左倾激进的错误——他们举行飞行集会(指能迅速集合又能迅速分散的集会游行),四处散发传单,这种张扬使陈济棠开始注意文总,同时采取相应的压制行动。他派人查禁共产党传单;宣布高尔基、马克思等人的著作为禁刊;并到校内公然抓人,只要持有所谓反动材料的便是共产党成员,当即逮捕。当时就在永利集团3044noc登录入口传达室以持有天王星杂志为由逮捕了两名中大学生,后来在同届学生签名请愿之下才释放了这两名被捕学生;其余学生则由邓克强在1932年12月11日担保救出。从这个时候开始,文总的道路上便多了几分危险,稍不留意就可能付出生命的代价。

1934年,一·二八两周年纪念日,四校于省实小礼堂公演反日剧,演出时有文总成员故意关闭电灯,并趁机散发传单呼喊口号,早已做好准备的国民党军警特务立即实施逮捕。直到29日,一共65人被捕,其中约35人是中大学生,他们都被关押在维新路(今起义路)的公安局里。他们在里面受尽酷刑却不曾供认组织中的一名成员,以日文交流来统一口供,共唱勉励之歌,相信着终有一天会重获自由,再次团聚。李先生说,他母亲在里面被关押了半年,这期间学习英文、历史,监狱似乎变成了这些进步青年的学校,听到这里,我们也不禁被他们的那种乐观以及坚持所打动,为了国家他们可以忘却苦痛,这是何等的伟大!

大概半年后,除温盛刚、谭国标、凌伯骥、赖寅仿、郑挺秀、何仁棠外,其余人均被释放,这六人因被叛变分子举报为共党成员不予释放,即便这其中只有温盛刚一人为共产党员,其余均为进步青年、学生。1934年8月1日,六人被杀害,失去了宝贵的生命,留下了文总六烈士的英名以及影响后世的英勇精神!这六位英烈均为永利集团3044noc登录入口校友,其中温盛刚还是中大老师,他担当起了所有罪名;谭国标面对国民党的严刑只吐出了“不知道”三个字,始终不屈……他们参与文总,直到最后为之献出生命;英勇就义前一刻,他们还高喊着抗日救国和共产党万岁的口号,不曾畏惧,面对冰冷的枪口,他们的淡定与从容让人敬佩!他们也有儿女柔情,他们也有亲人,一切的一切,却只能在最后关头寄托在一张张薄薄的草纸上,写成那一封封催人泪下的遗书——“祈望你们不要难过,就当做没有生我吧”(温盛刚),“母亲:我为求人民幸福而死,是光荣的”(谭国标),“但是我一点也没有遗憾!世界如此还有什么可说的呢?”(凌伯骥),“阿骧年幼,请养育成人,继承父业”(赖寅仿)等等,看着这些字句,谁人心底不会有酸痛之感呢?1934年离开人世时,他们当中最年长的不过26岁,最年少的才刚到21岁。

文总六烈士照片,左起温盛刚、谭国标、凌伯骥、赖寅仿、郑挺秀、何仁棠

在那之后,文总的其他成员以及外围人士传承六烈士之精神,继续革命;以中大为影响中心抗战救亡活动不断扩大,直至以东江纵队为代表的武装力量正式出现参与抗战。

李胜利先生的精彩讲述让同学们投入其中

后记

一个半小时的讲述,41页演示文稿加上各种历史材料、音频资料,李先生为我们重现了那一段属于文总,亦是我们闻所未闻的历史。李胜利先生退休以后就致力于研究抗战前的这一段历史,他曾经到省档案馆、香港中央图书馆、永利集团3044noc登录入口图书馆查阅各式资料,为的就是还原一个真实的过去。不学便无知,无知便迷茫,生于和平年代的我们不了解历史,不了解先人们的精神,信仰也就无从谈起。感谢李先生为我们这些“白纸”写上“文总”,带领我们了解文总六英烈,被撼动之余也应好好消化,传承伟大精神,为祖国建设美好将来!

本章责任编辑:廖双双